摘要:本文所构建的全球城市资源要素流量指数涵盖6个一级指标(贸易流、资本流、科技流、文化流、人员流以及信息流)和16个二级指标。旨在对过去一段时期部分全球城市对全球资源要素流及其细分领域的参与情况进行评价。结果发现,全球城市对全球要素流的参与度仍有很大的提升空间;能称得上全面深度参与全球要素流的城市只有伦敦、纽约、巴黎、东京等四个城市;新兴经济体城市在文化流、人员流、信息流参与方面普遍不佳,发达经济体城市对贸易流的参与度相对较低;上海对贸易流、资本流、科技流的参与度高,但对全球信息流的参与度须进一步提升。

关键词:全球城市;资源要素流;指数

作者简介:盛维,上海发展战略研究所副研究员;周海蓉、刘学华、骆金龙,上海发展战略研究所副研究员;姜乾之、张亚军、戴跃华,上海发展战略研究所初级研究员;沈彬彬、崔庆慧,上海流通经济研究所初级研究员;伏开宝,上海交通大学安泰经济与管理学院博士后。

过去20年,对于谁是全球化的推动者、受益者或受损者等问题,世界银行和国际货币基金组织、智库以及学者,兴起了通过构建综合性指标体系来对全球化进行测度的研究。科尔尼(ATK)在2001年开始推出的全球化指数是第一个关于全球化的指数报告。瑞士苏黎世理工学院经济研究所(KOF)于2002年发布的全球化指数紧随其后。英国沃里克大学(University of Warwick)的全球化与区域化研究中心(CSGR)在1982年—2004年期间连续发布了全球化指数,使用16个不同的变量并通过主成分确定权重,来测度全球化进程中的经济、社会和政治表现。CSGR指数研究的一个显著特征是增加了国家特征作为调节变量,如初始人口规模、土地面积和国家是否地处内陆。通过把全球化的文化维度扩展到规范和价值观的国际趋同层面,该全球化指数(Global Index)试图更好地把社会学概念纳入全球化与变量相关的变量。马斯特里赫特(Maastricht)的全球化指数(MGI)在其指数中加入了环境维度,以出口和进口的生态足迹占生物承载力的比例来衡量。新全球化指数(NGI)在变量中引入了距离权重,以更好地区分全球化和区域化。物流公司敦豪(DHL)近几年一直在发布全球连通性指数(Global Connectedness Index, GCI),测量连通性而不是全球化。它使用反映全球连通性的数据,包括贸易流、资本流、信息流以及人员流等。GCI不仅分析了各国之间跨境互动的深度,而且还分析了地域的广度,将真正实现全球连通的国家与仅有少数亲密伙伴盟国的国家区别开来。

全球资源要素流量的研究实际上是全球化研究的一部分,主要是测量一个国家或城市对全球要素流的参与程度,进而衡量该国家或城市对全球资源要素的配置能力。麦肯锡全球研究院(MGI)2014年通过对部分城市参与商品、服务、金融、人员以及数据的流入和流出,进行全面考核,来衡量城市融入全球要素流网络的程度。敦豪(DHL)2016年构建了包含贸易流、资本流、信息流和人员流四大支柱的城市级全球化指数——“全球化热点”(Globalization Hotspots)及“全球化巨人”(Globalization Giants),以分别测度各个城市全球连通性的强度及额度。

综合以上研究,现有的全球城市指数研究存在以下缺陷:一是各种平台的存在(如跨国公司、大使馆或领事馆)只是提供了城市吸引要素流的基础,使用它们作为指标来测度城市参与国际互动的深度与广度会导致错误的结论;二是带有地方属性的机构或场所(如国际顶尖大学、港口、机场以及博物馆艺术馆等),由于其服务对象多为当地居民,以此作为指标不能准确反映全球化水平;三是流量指标多反映传统型要素,如贸易、资本、人员、信息等,而对新世纪以来方兴未艾的文化流、科技流鲜有涉及,违背了资源要素流由初级向高级扩展的动态性规律。

因此,本研究构建的指标体系不但涵盖经济流量,而且涵盖更广泛的“非经济”流量,在数据选取上基于流量数据,摒弃存量型、平台相关的数据,目的在于对全球城市参与全球资源要素流的情况进行实证评价,总结全球城市流量经济发展的规律和趋势,为提升上海全球资源要素的配置力提供借鉴。

一、全球城市资源要素流量指数研究的设计

(一)指标体系的确立

基于以上的分析并结合全球资源要素流的内涵特征,本文将贸易流、资本流、科技流、文化流、信息流、人员流等六大领域确定为全球城市资源要素流量指数的一级指标。通过对六大领域的深度分析,我们将其各自拆分为2到3个二级指标,汇总后共有16个二级指标,最终构建了一套包括6个维度、2个层次、16个具体指标的全球城市资源要素流量评价指标体系。这些指标的选取顺应了流量经济时代全球城市的发展特色与未来的发展方向,保证了在当下及未来的一段时间内具有现实适用性。同时,遵循客观性、系统性、准确性,以及可比、可操作、可量化等四项原则。

(二)指标权重、评估年份与数据来源

我们采用主观赋权法,即通过专家座谈对不同指标变量进行赋权。贸易流、资本流仍是全球资源要素流动的主体,在塑造全球连通性方面至关重要。由于信息技术的进步以及社交媒体的普及,跨境信息流量呈几何增长,在促进自身发展的同时也促进了其他领域要素的流动。虽然移民政策阻挡了人口的长期性流动,但跨境学生流和游客流多年以来一直呈现出快速增长的趋势。科技流、文化流要么因为宗教信仰、意识形态的制约,要么因为知识产权保护,其在全球范围内流动的深度和广度都远逊于贸易和资本两个领域。因此,经过专家反复论证,本研究将贸易流、资本流、人员流、信息流的权重确定为各20%,科技流、文化流的权重确定为各10%。

由于《全球城市资源要素流量指数研究》为年度报告,因此选定2017年为评估年份。与之相适应,大部分指标采用2017年的数据;少数指标由于2017年的数据不可得,用的是2016年的数据,如外国出生人口数、数字支付市场的经济效益、数据通达指数等;来自实时网站的数据日期截止到数据采集时(不晚于2018年10月31日)。

(三)样本城市的选择

本文的目标是通过对全球资源要素流量指标的构建,来研判全球城市对全球资源要素的参与度,从而衡量全球城市对全球资源的配置能力。因此,样本城市应该为全球城市。鉴于GaWC的知名度与公正性,我们选定其公布的2016年世界城市体系排名中的一线城市(α级)的前28个城市,作为本研究的样本城市,即超一线(Alpha++)2个——伦敦、纽约;一线强(Alpha+)7个——新加坡、香港、巴黎、北京、东京、迪拜、上海;一线中(Alpha)19个——悉尼、圣保罗、米兰、芝加哥、墨西哥城、孟买、莫斯科、法兰克福、马德里、华沙、约翰内斯堡、多伦多、首尔、伊斯坦布尔、吉隆坡、雅加达、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、洛杉矶。GaWC, The World According to GaWC, 2016.其中,亚洲城市共11座,欧洲城市共9座,美洲城市共6座,大洋洲城市1座,非洲城市1座。

(四)评价方法与步骤

在进行数据指标分析的实际应用中,由于不同变量自身的量纲不同,数量级存在较大差异,在进行综合评价时,不同变量所占的作用比重也会有所不同。例如,某个变量的数值在1~10之间,而另一个变量的数值范围在100~1000之间,此时若进行综合评价,从数值的角度,很有可能数值变化范围大的变量,它的绝对作用就会较大,所占的比重较大。

为了统一比较的标准,保证结果的可靠性,在分析数据之前,需要对原始变量进行一定的处理,即将原始数据转化为无量纲、无数量级差异的标准化数值,消除不同指标之间因属性不同而带来的影响,从而使结果更具有可比性。我们采用极大化法进行标准化,取该指标的最大值Xmax,然后用该变量的每一个观察值除以最大值,即:

二、全球城市的实证评价

(一)样本城市的实证分析结果

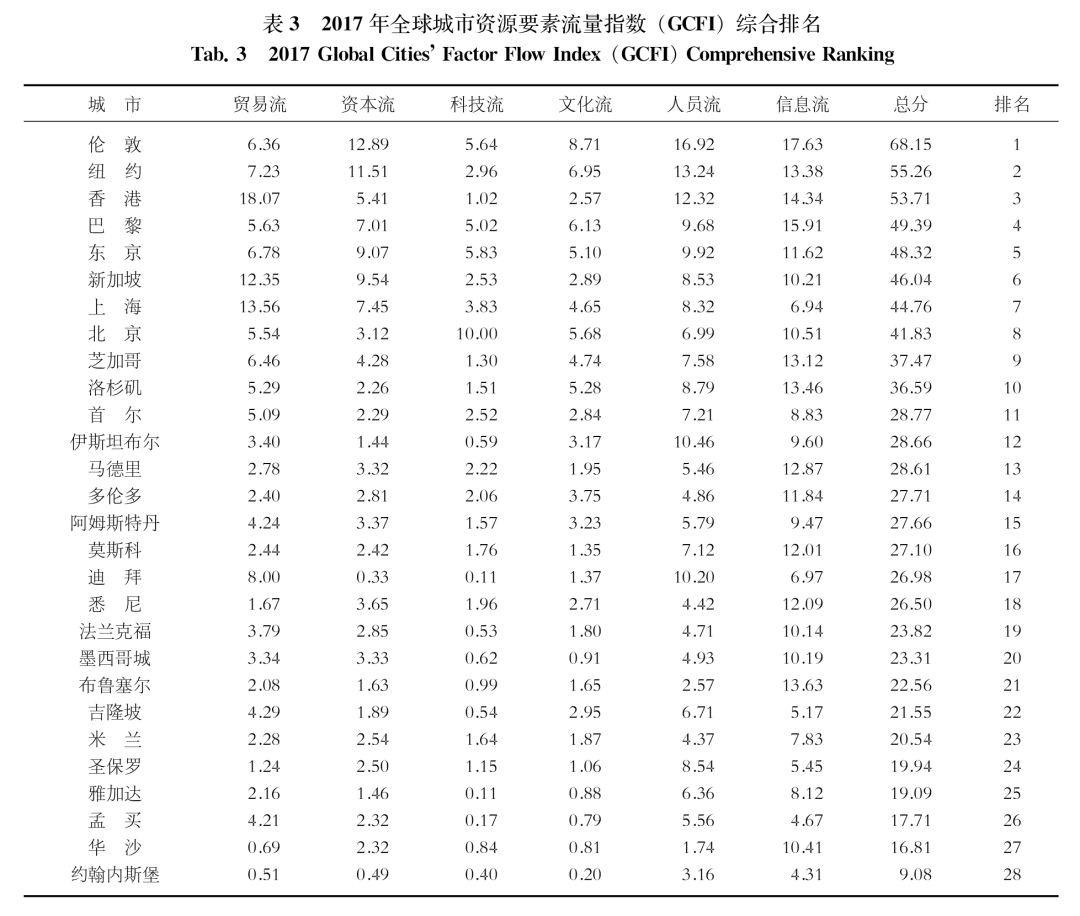

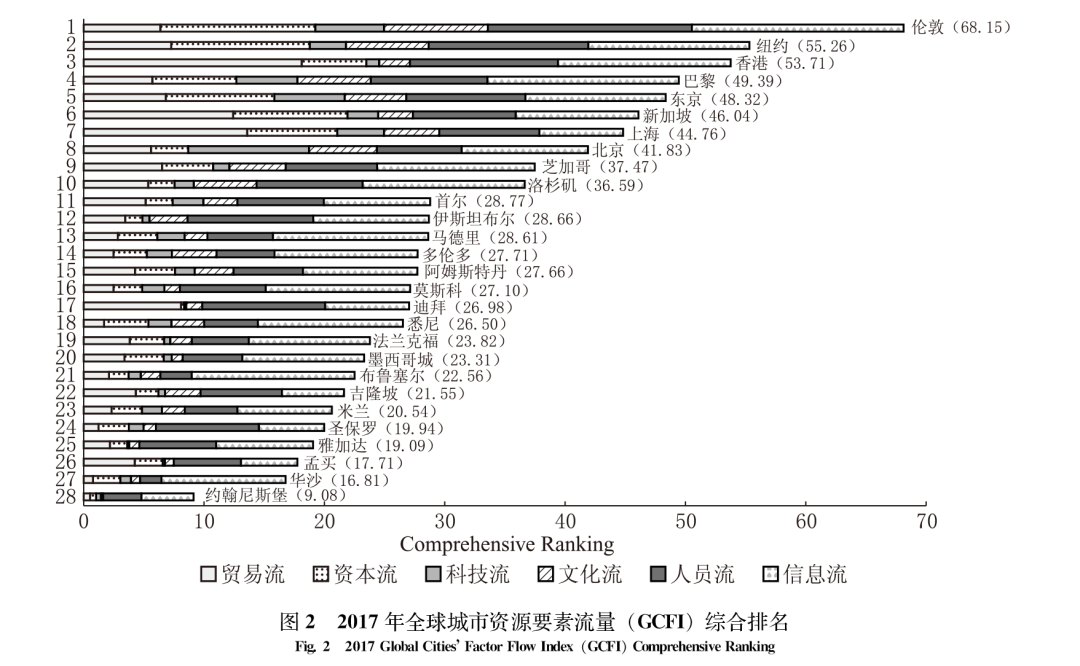

根据前面的评价步骤,计算出前述28个样本城市的全球资源要素流量综合得分。

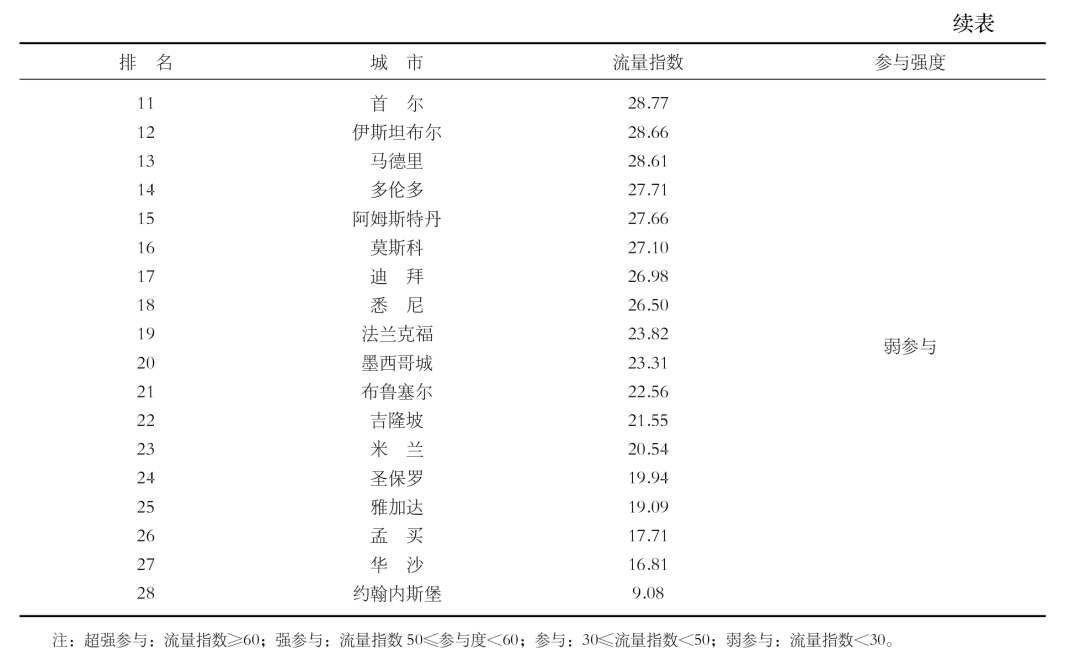

(二)全球城市资源要素流动的参与强度分析

从流量指数分值看,全球城市参与全球要素流动的程度明显呈现出四个梯度。第一梯队是超强参与城市,只有伦敦一个城市,流量指数为68.15;第二梯队为强城市,包括纽约(55.26)、香港(53.71);第三梯队为参与城市,包括巴黎、东京、新加坡、上海、北京、芝加哥、洛杉矶,流量指数在49.39~36.59之间;第四梯队为弱参与,流量指数在28.77~9.08之间,包括首尔、伊斯坦布尔、马德里、多伦多、阿姆斯特丹、莫斯科、迪拜、悉尼、法兰克福、墨西哥城、布鲁塞尔、吉隆坡、米兰、圣保罗、雅加达、孟买、华沙、约翰内斯堡。

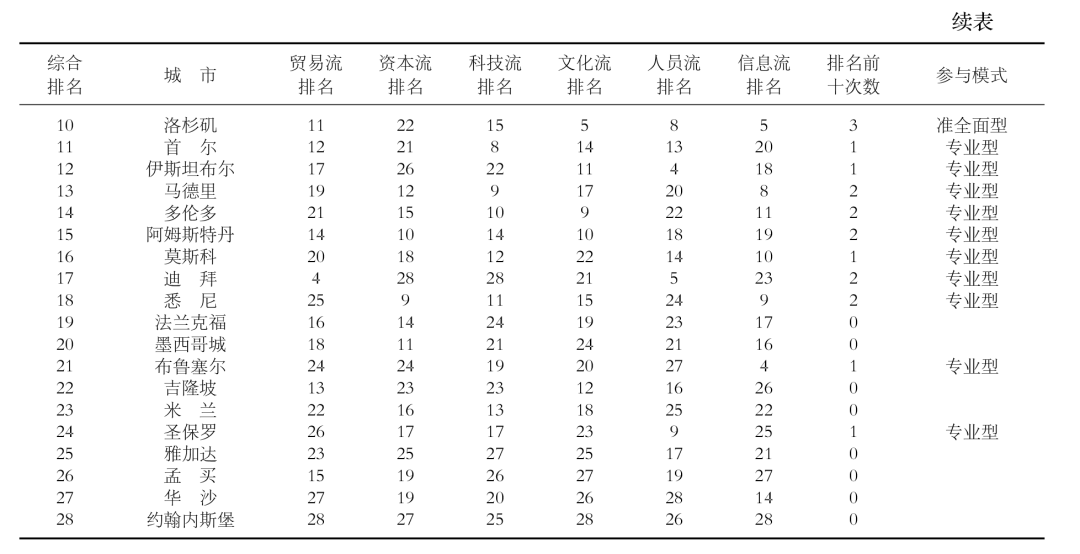

(三)全球城市资源要素流动的参与模式分析

周振华教授在他的新书《全球城市:演化原理与上海2050》中指出,一些全球城市可能在多领域、多方面网络中都呈现较高水平的对外连通性,表明其对全球资源控制与协调是综合性的;一些全球城市可能只是在某个领域、某些方面网络中呈现较高水平的对外连通性,表明其对全球资源控制与协调是专业性的。麦肯锡全球研究院在研究各国连通性指数的基础上,总结出国家参与全球要素流动的三类主要方式:全面型、专业型和节点型(或称为中介型)。在本节中,我们参考麦肯锡的方法,将全球城市参与要素流的模式概括为全面型、准全面型、专业型。

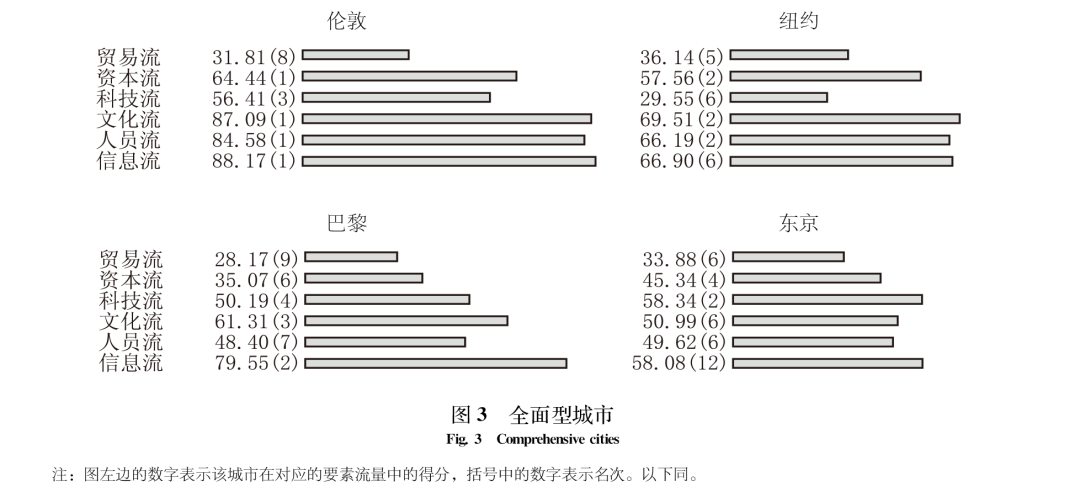

1.全面型:伦敦、纽约、巴黎、东京。

全面型城市,对全球要素流动的开放度和参与度很高,在六个单项要素流榜单上至少五次位列前十名。相应地,它们对全球资源要素的配置能力是综合性的,也是其他城市不能比的。东京虽然总排名在香港之后,但由于它对除了信息流以外的其他五个要素流的参与度都进入了前十名,且比较平衡,故被列为全面参与型。反观香港,虽然总得分高过东京,但由于对科技流、文化流的参与度没有进入前十名,因而落选。

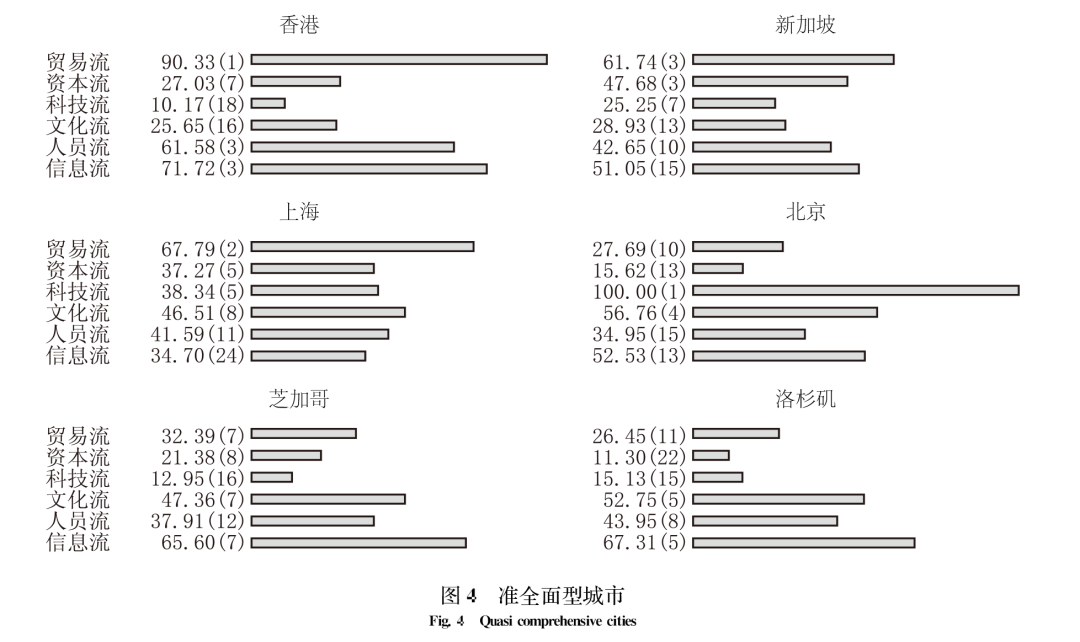

2.准全面型:新加坡、上海、北京、香港、芝加哥、洛杉矶。

这些城市对全球要素流的开放度、参与度仅次于全面型城市,对三到四个要素流的参与度进入前十名,且较为均衡。它们对全球资源控制与协调是接近综合性的。尽管不是全面型城市,但是有望成为全面型城市。它们一般是所在国家的经济中心、金融中心、文化都市或信息枢纽,对国外辐射力尚有很大的提升空间。在现实中,这些城市往往被称为区域性全球城市。

(点击图片查看大图)

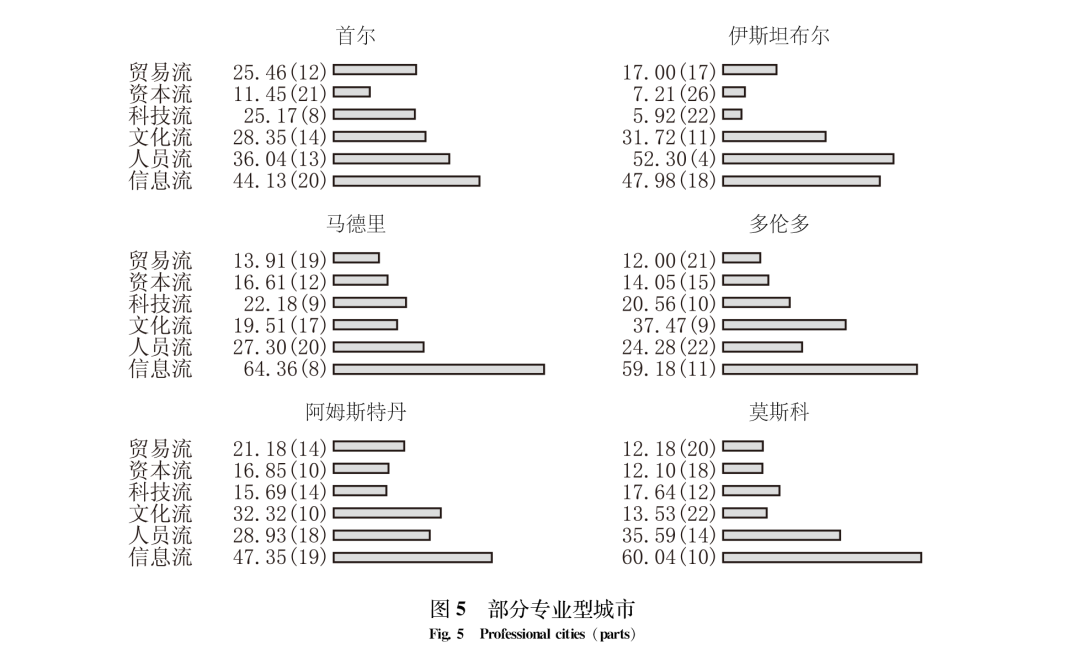

3.专业型:首尔、伊斯坦布尔、马德里、多伦多、阿姆斯特丹、莫斯科、迪拜、悉尼、布鲁塞尔、圣保罗。

专业型城市在某一个或两个领域具备较高的参与度。它们的经济规模可大可小,也可以是流入或流出地。它们对全球资源的控制与协调是专业性的。例如,首尔在科技流参与方面比其他五个方面表现得更为卓越;圣保罗则突出表现在人员流的参与度上;阿姆斯特丹在文化流上的得分在28个样本城市中排名第九。

三、六大要素流的评价结果分析

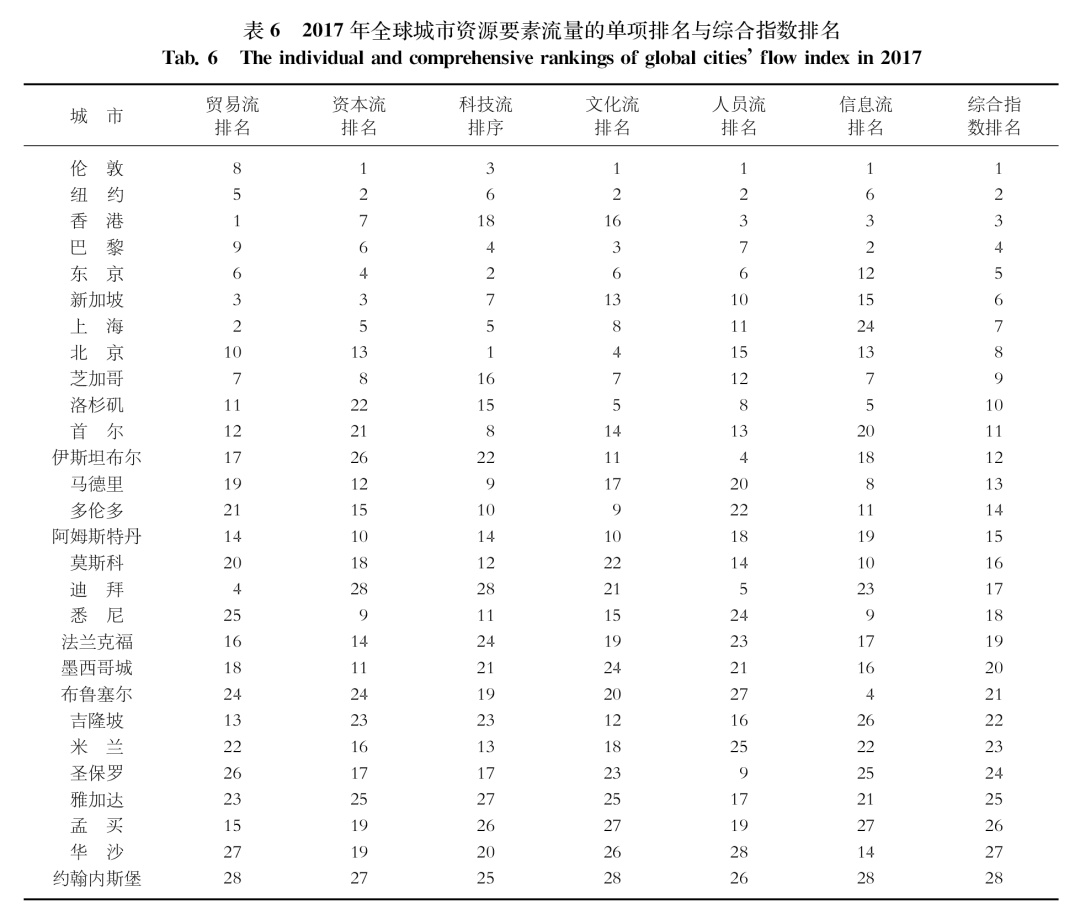

从全球城市资源要素流量的总指数排名来看,资本流、文化流、人员流和信息流等四项单项排名首位都是伦敦,因此伦敦的综合指数排名也是第一,显示出其在全球要素流动的优势地位;贸易流单项排名首位是香港,且香港除了科技流和文化流排名较为靠后以外,其他流量排名均较为靠前,因此香港的综合指数排名第三;而科技流单项排名首位是北京,但北京除了科技流、文化流和贸易流进入前十名以外,资本流、人员流和信息流都表现一般,因此北京综合指数排名第八。纽约和巴黎两座城市虽然没有任何一项单项排名居于首位,但其各项排名均在前十,因此综合指数排名分别在第二和第三,竞争优势明显。为了更进一步分析各个单项指标的排名情况,下面将逐一进行分项指数的分析。

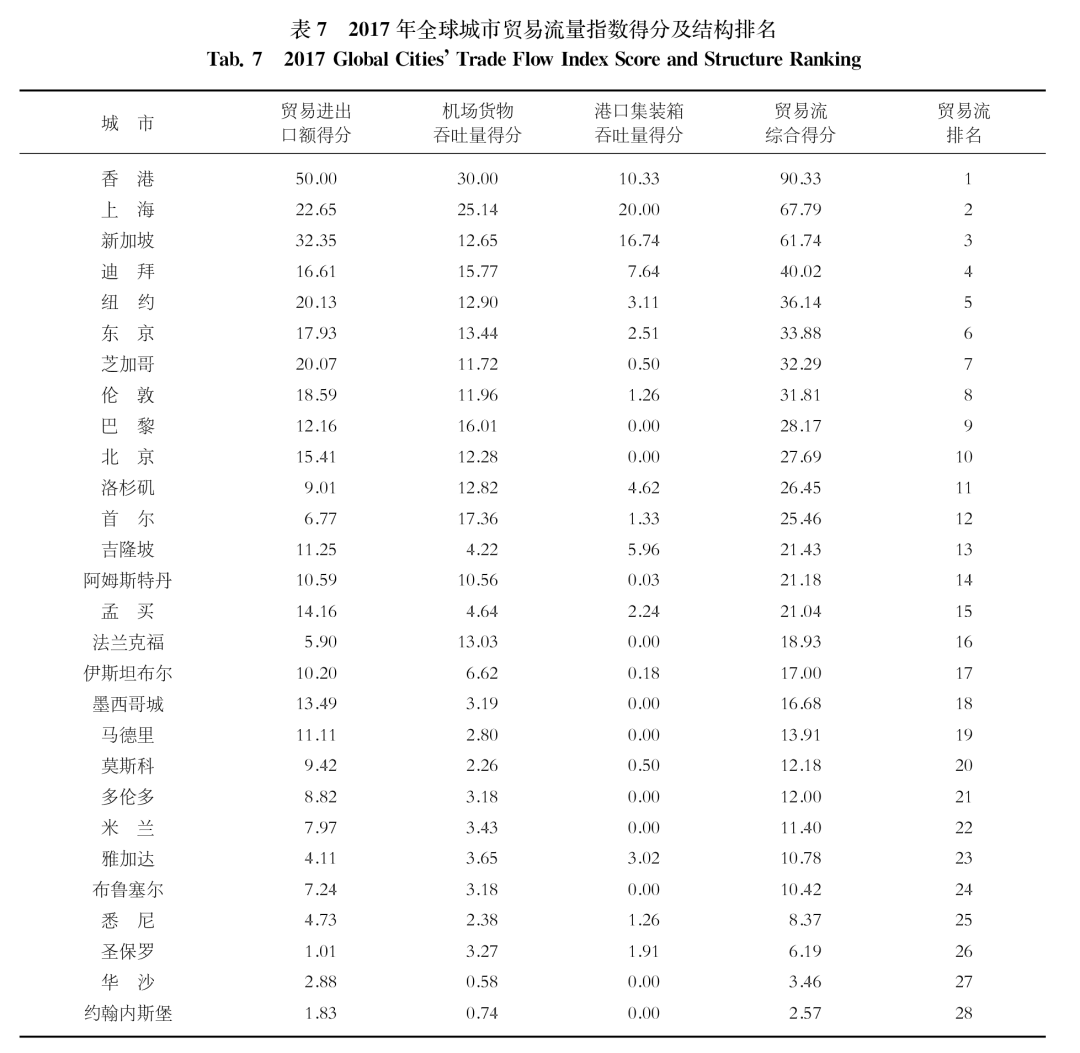

(一)贸易流指数评价结果及比较分析

贸易流指数主要由进出口贸易额、机场货物吞吐量、港口集装箱吞吐量三个指标组成。

从贸易流指数来看,香港指数最高,达到了90.33,排在首位,其次为上海、新加坡、迪拜等城市。上海在所有城市中排名第二,主要得益于其较高的港口集装箱吞吐量和机场货运吞吐量。中国另一座城市北京,由于其属于内陆城市,在港口集装箱吞吐量方面取值为0,但在机场货运吞吐量方面占据一定的优势,总体来看,北京在贸易流发展方面处于中间靠前的位置。在美国的三座城市中,纽约排在了芝加哥和洛杉矶的前面,处于第五位,芝加哥和洛杉矶处于第七和第十一位。而巴西圣保罗、波兰华沙和南非约翰内斯堡则排在末三位。总体来看,亚洲城市在贸易流方面表现突出,前五位中占据三席,而欧美城市则略显尴尬。

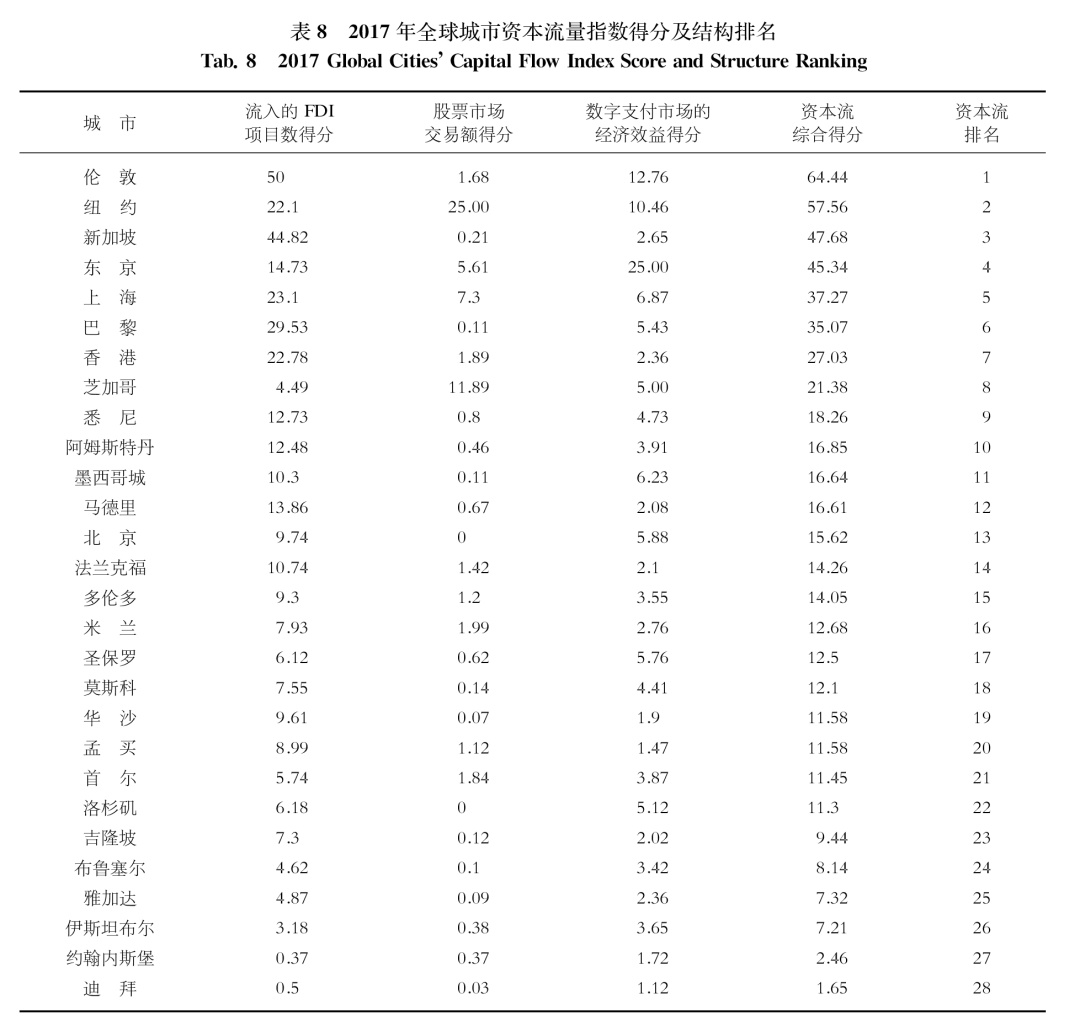

(二)资本流指数评价结果及比较分析

资本流指数主要包含流入的FDI项目数、股票市场交易额以及数字支付市场的经济效益等三个二级指标。

从资本流综合得分上看,伦敦得分为64.44。排在首位,比第二名纽约(57.56)高出约8分,优势明显。其次为第三名新加坡(47.68)和第四名东京(45.34),二者差距不大。上海以37.27的得分排名第五,距离第四名东京差8.07分,距离第一名伦敦差32.17分,差距明显。值得注意的是,上海的资本流排名位于香港之前,主要归功于较高的股票市场交易额和数字支付市场的经济效益。而北京排名较为靠后,主要源于其较低的外商直接投资项目数,同时北京也没有证券交易所,其股票交易额为0。此外,约翰内斯堡和迪拜排在末位,并且与排在前面的伊斯坦布尔差距较大。

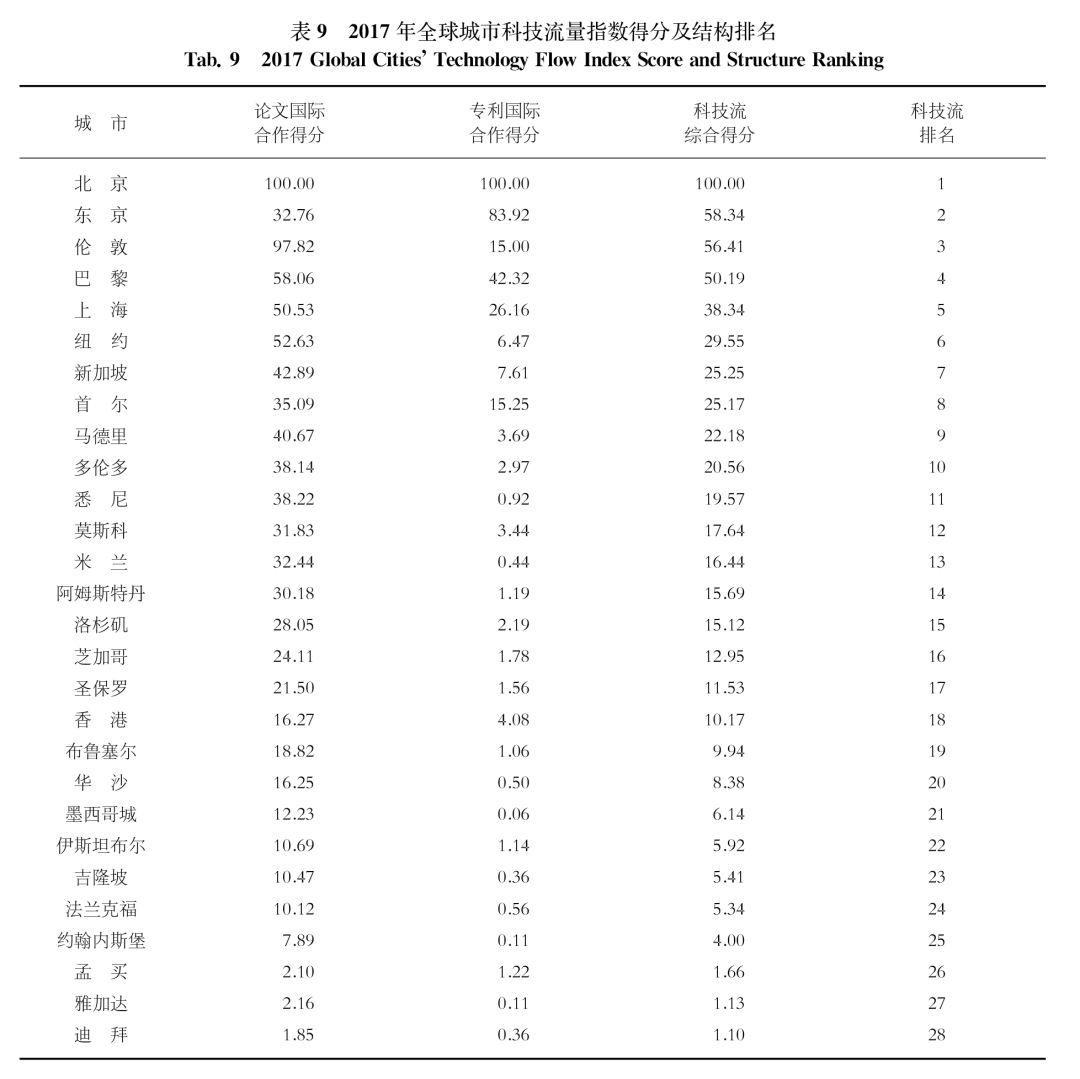

(三)科技流指数评价结果及比较分析

科技流指数主要由论文国际合作篇数和专利国际合作件数两个指标组成。

从科技流综合得分来看,北京、东京、伦敦分别位居前三,其中北京最高,达到100,排在首位,其次为东京(58.34),排在第二。北京在28座城市中排名第一,主要得益于其在专利国际合作和论文国际合作方面均居首位,且与第二名拉开较大距离。上海排名第五,次于巴黎。而孟买、雅加达以及迪拜等在所有城市中排名末三位。

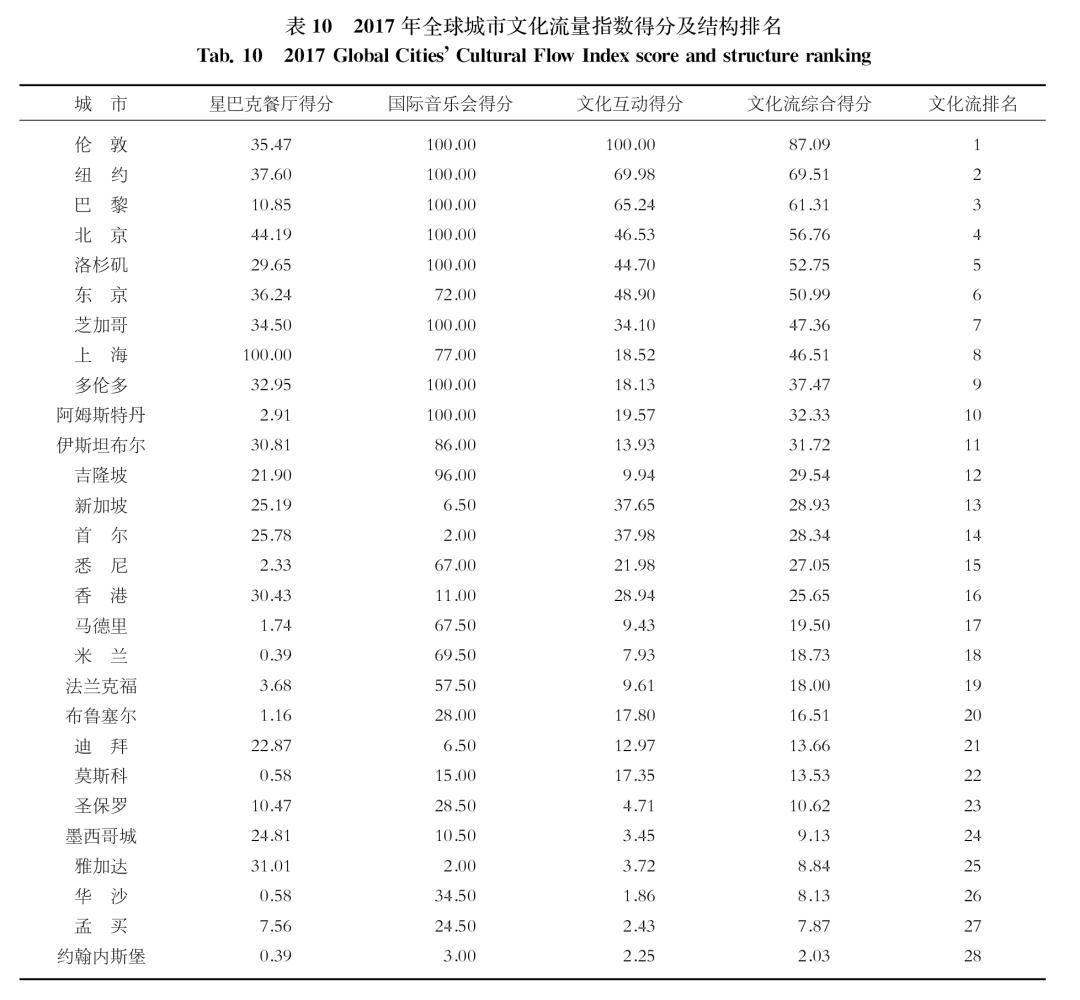

(四)文化流指数评价结果及比较分析

文化流指数主要由星巴克餐厅数量、(年)举办国际音乐会次数和文化互动指数等三个二级指标组成。

从文化流指数来看,伦敦、纽约、巴黎占据文化流前三甲的位置,其中伦敦(87.09)远超纽约(69.51)和巴黎(61.31),主要得益于其较高的国际音乐会指标和文化互动指标。北京在文化流综合得分中排在第四,主要是在国际音乐会方面与伦敦、纽约、巴黎等7个城市并列第一,提升了在该方面流量的资源配置优势。洛杉矶、东京和芝加哥紧随其后,其中洛杉矶和芝加哥的国际音乐会指标也在并列第一之列,东京则在三个二级指标里面分布较为均匀,显示出文化产业的均衡发展优势。上海位列第八,与第七名芝加哥仅有一分之差,而且星巴克餐厅指标排名第一。另外,中国的另一个城市香港在文化流排名方面略靠后,表明其在发展文化产业方面仍有进步空间。华沙、孟买、约翰内斯堡则排在所有城市的末三位。

(五)人员流指数评价结果及比较分析

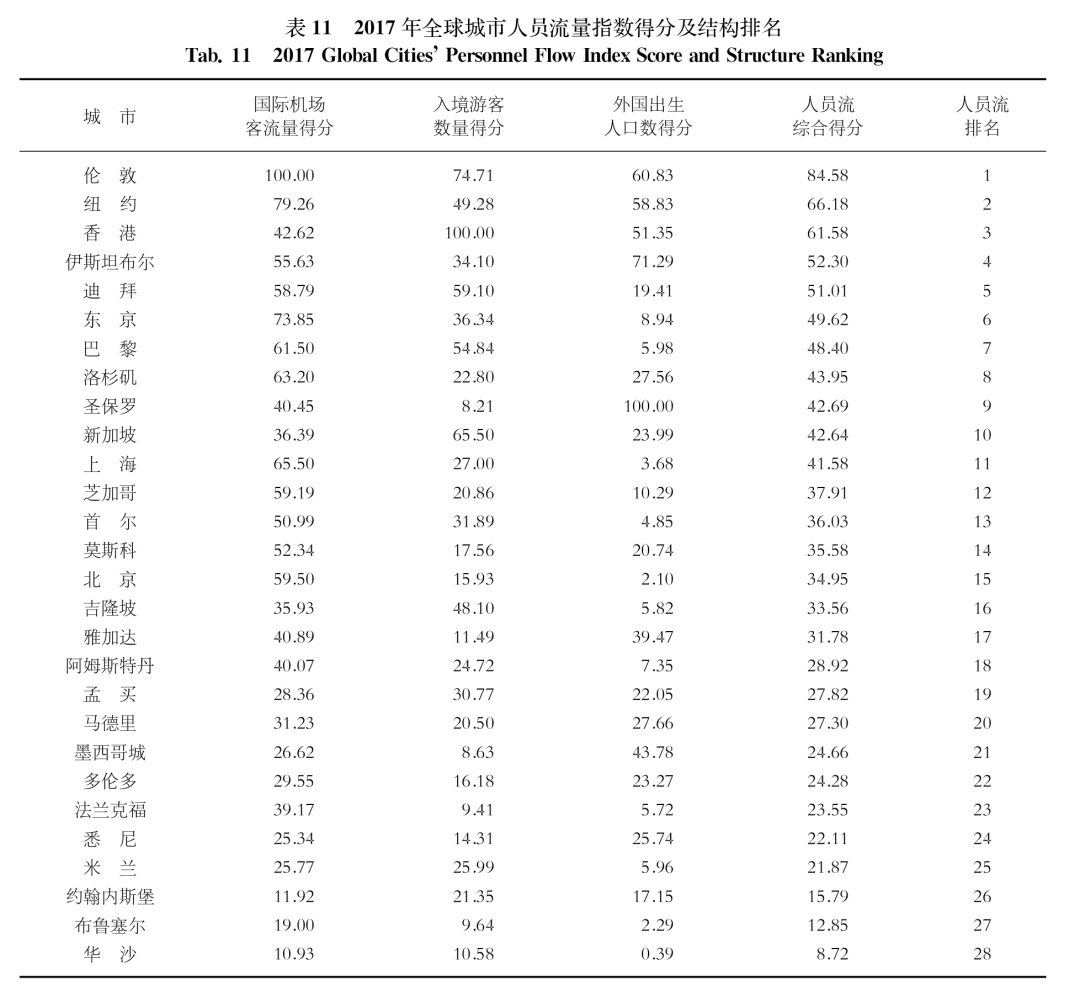

人员流指数主要由国际机场客流量、入境游客数量和外国出生人口数等三个指标组成。

从人员流指数来看,前五名依次为伦敦、纽约、香港、伊斯坦布尔、迪拜等城市。其中,伦敦在所有城市中指数最高,达到84.58,这主要得益于其较高的国际机场客流量。第二名纽约在国际机场客流量方面也排在世界前列,但在入境游客数量和外国出生人口数方面则较低,因此得分仅66.18,与第一名差距较大。香港紧跟纽约,以5分之差排在第三。中国另外两座城市——上海和北京在人员流方面排名中等,分别排在第十一和第十五。

(六)信息流指数评价结果及比较分析

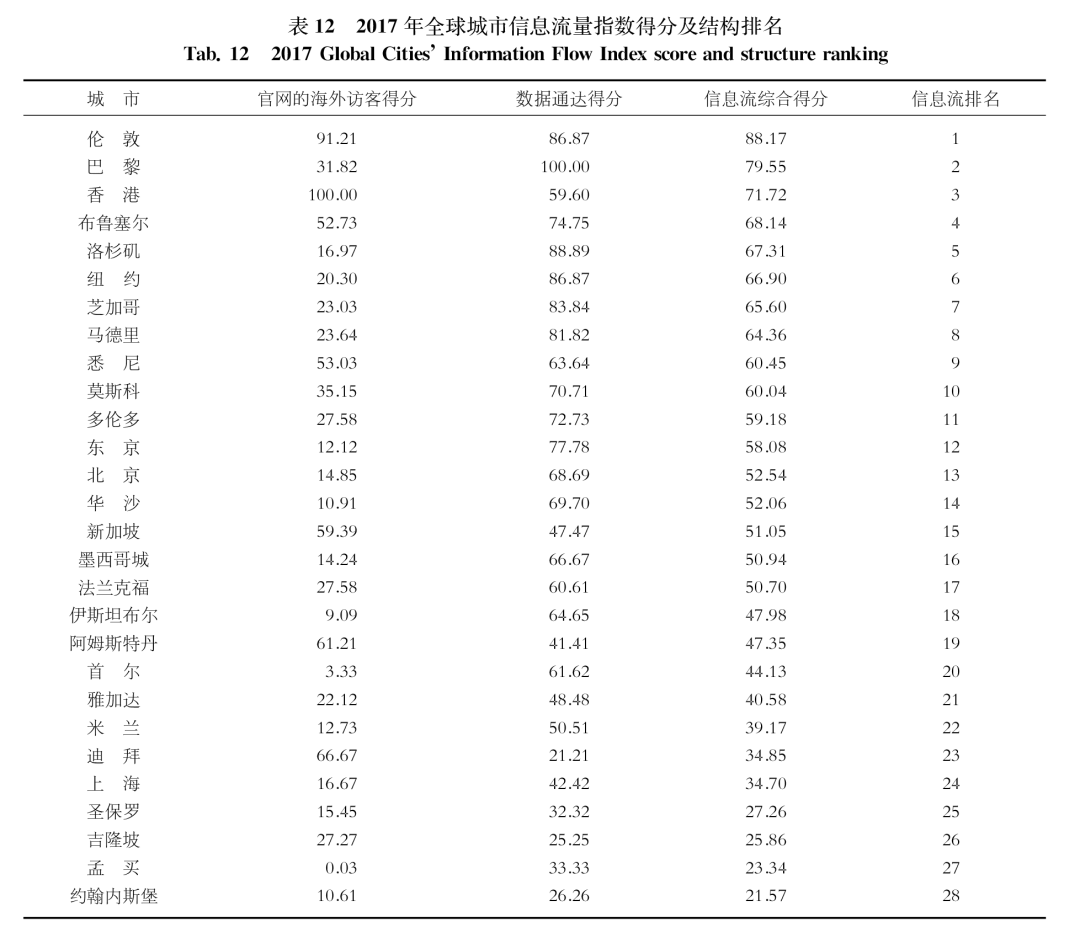

信息流指数主要由城市官网的海外访客比例和数据通达指数两个指标组成。

从信息流综合得分来看,伦敦、巴黎、香港分别位居前三。其中,伦敦最高,达到88.17,巴黎和香港紧随其后,分别排名第二和第三,其余城市得分则相差不大。同时,国内两座城市——香港、北京表现良好,分别排名第三和第十三。上海处于靠后的位置,排名第二十四。而印尼雅加达、德国法兰克福以及俄罗斯莫斯科则排在最后三位。

四、主要结论与趋势展望

全球城市资源要素流量指标体系的构建使我们有了一个强有力的工具,去洞悉全球流量经济的发展现状,分析不同类型、不同经济体的全球城市对全球资源要素流的参与水平,总结出各自的优势与短板,为上海提升全球资源要素配置力探明道路。

全球科技流、文化流、人员流、信息流的蓬勃发展,较大程度上改变了传统上由经济实力主导的全球城市版图。在2.0版的全球城市时代,只考察经济要素流的话,纽约、伦敦、东京一直遥遥领先;到了3.0版全球城市时代,文化、科技、信息、人员等“非经济”要素流蓬勃发展,这几座城市的地位遭遇了超越与分化。巴黎由于在科技流、文化流、信息流方面的突出表现,一改在其他指数中的落后地位,并超越东京名列第四。上海、北京这两座中国城市在其他指数排名中(除了GaWC、IFCI)几乎进不了前十,这次却排在了第七、第八,这与它们在文化、科技、人员方面的高参与度息息相关。

全球城市总体上对全球资源要素流的参与度有限,还有很大的提高空间。虽然欧美城市对全球要素流的参与度高于新兴经济体城市,但总体上看,不论是欧美城市还是新兴经济体城市,对全球要素流参与度都还有很大的提高空间。几乎没有“完美型城市”,能称得上全面深度参与全球要素流的城市只有四个。按照对五到六个单项要素流参与度都进入前十强的标准,只有伦敦、纽约、巴黎、东京这四个城市可以称得上全面参与型全球城市,即综合性全球城市。

新兴经济体城市在文化流、人员流、信息流参与方面普遍不佳,发达经济体城市对贸易流的参与度相对较低。这是3.0版全球城市时代的本来面目。一方面,伦敦、纽约等发达经济体城市已经完成了从2.0版向3.0版的转化,即加大了对科技、文化、人员、信息等高附加值要素流的参与度,伴随着制造业的国际化布局,相对降低了对贸易流的参与度;另一方面,新兴经济体城市受自身政治、经济、社会因素的影响,再加上相关基础设施的欠缺,因此它们对文化流、人员流、信息流的开放度与参与度较低就不足为奇了。

在全球资本流参与方面,发达经济体城市较新兴经济体城市仍然具有明显的优势。伦敦、纽约对全球资本流参与度仍然是数一数二的,东京位列第四。新兴经济体城市上海(第五)仅超过巴黎(第六),北京(第十三)则更加靠后。主要原因在于,在3.0版全球城市时代,欧美城市拒绝的是低端

环保的FDI,对于风险投资、证券投资则来者不拒。

全球城市信息流的参与度普遍较高,但欧美发达城市仍然占据绝对的枢纽地位。实证发现,无论发达经济体城市还是新兴经济体城市,对全球信息流的参与度普遍较高,一改在其他单项要素流中参差不齐的表现,传统媒体(纸媒、广播电视)时代两者之间的“信息鸿沟”因此明显缩小。这得益于网络媒体的普及,尤其是社交媒体(推特、脸书、微信)的兴起,使得新兴经济体城市迅速摆脱了基于传统信息传播媒介的劣势。

北京、上海、新加坡等新兴经济体城市全球科技流的参与度接近甚至超越发达经济体城市。伴随着制造业从发达经济体向新兴经济体城市的转移,后者全球科技交流的参与度显著提升。新兴经济体城市通过参与研发的国际合作来获取技术进步,跨国公司则通过合作来利用这些城市相对廉价的研发资源。

中国城市表现不凡。一是上海的全球要素流参与度表现亮眼。上海综合排名第七,这得益于贸易流、资本流、科技流的高参与度,但在全球信息流的参与中表现欠佳;二是香港(第三,准全面型城市)依然强势,是综合排名最靠前的中国城市;三是北京非常突出,在科技流方面全球第一,这得益于云集于北京的众多高校和研发机构,以及国家的鼎力支持。

全球资源要素流的快速扩张为新兴经济体城市参与全球竞争提供了机遇,但囿于自身在文化、体制机制上的短板,新兴经济体城市成为全面型城市还需一定的成长时间,其全球资源配置力的提升还需“软实力”的支撑,需要在旅游、体育、文化、教育、科学、技术、信息等方面加大国际参与的力度。

(责任编辑:张舒;编辑:唐瑞雪)